リヒトの事業

(関係機関のみなさまもご一読下さい)

「リヒト」はドイツ語で「ひかり・あけぼの・希望」の意味があります。英語だとLightですね。リヒトの語順を入れ替えると「ひとり」になりますが、「ひとり」ではない場所にしたいというちょっとした言葉遊びも含めて「リヒト」と名付けました。

リヒトの設立は、2004年10月です。開設当初から狛江市の健康福祉会館「あいとぴあセンター」内の3階に事業所を構えています。2006年10月に、設立時のお部屋から引っ越し、広くなりました。

リヒトは、『地域生活支援センター』という社会復帰施設として開設しました。障害者自立支援法が施行されても、『地域生活支援センター』が地域の中で担おうとしていたこと、すなわち、生活支援・相談援助・地域交流の3つの機能をこれからも担っていきます。

現在のリヒトは、障害者自立支援法の趣旨を大切にしながら、主に、地域で生活する精神しょうがい者に対して、様々な支援を行っています。

近年は、特に単身生活されている方への支援を重視してきました。今後は、精神科病院で長期に入院しておられる方の退院支援(地域での生活支援)や、同居家族の高齢化等により単身生活を余儀なくされた方たちに対して、丁寧な支援を行っていきたいと考えています。

相談支援事業所+地域活動支援センター1型

地域生活支援センターリヒトは、2006年10月東京都より相談支援事業所の指定を受けました。(事業所番号1334200019)

これにより、障害者自立支援法に定める事業所となり、「サービス利用計画の作成」も行えることとなりました。

いわゆる「指定相談支援事業所」であるリヒトですが、事業所のある狛江市より以下の事業の委託を受けています。

狛江市より委託されている事業

「相談支援事業」

リヒトは、狛江市が実施する「(市町村)地域生活支援事業」の障害者相談支援事業の委託を受けています。リヒトを利用されるみなさんには「市役所の障害者相談窓口がいつもリヒトにあるということです」と、説明しています。厳密に言えば正確な説明ではないですが、このようにお話しすると、多くの方がからご理解いただけます。

指定相談支援事業所であるリヒトは、専ら「精神しょうがい者」を対象にすると謳っていますが、「障害者」に関する相談であればどんな相談でもお受けします。もちろん、精神保健福祉分野が専門であるため、知的・身体しょうがいの分野については、すぐにお応えできない場合もあるでしょうし、別な相談窓口をご紹介する場合もあります。

このことは、精神保健福祉分野以外の相談を妨げるものではありません。ひとまずご相談下さい。

リヒトでの相談支援には、面接相談と電話相談があります。これらの相談は、どなたでもご利用いただけます。まずは、お電話(相談専用電話03-3480-6656)でお問い合せください。匿名での電話相談も可能です。ただし、匿名での相談は継続的な相談になりません。匿名相談のデメリットも考慮の上ご利用下さい。

「地域活動支援センター事業」

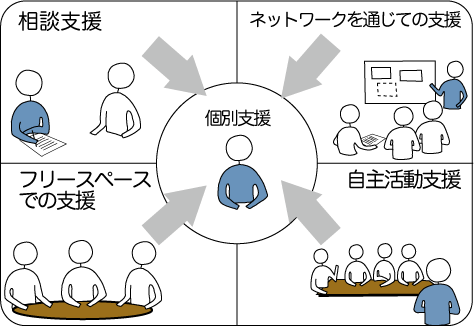

地域活動支援センター事業では、フリースペースの提供・グループワーク・メンバーによる自主活動の支援・地域住民との交流事業や、地域の社会資源とのネットワーク構築などを行っています。

「地域活動支援センター事業」を利用される場合は、リヒトに登録する必要があります。継続的な支援を行うために、情報収集のための面接(登録面接)をさせていただき、登録契約書にご契約いただき、重要事項説明に同意していただく必要があります。

リヒトを利用する際に、医師の診断書や意見書などは必要ありません。その代わり、登録したいという方ご自身と面接させていただき、登録に必要な情報をお伝えいただきます。登録面接でお話しいただいた内容は、今後の支援に必要な基礎的な情報として、リヒトのすべてのスタッフで共有します。場合によっては、医療機関や関係機関に問い合わせる場合もあります。

訪問支援や同行支援は、原則的に登録された方へのサービス(サービス利用計画作成の受給決定を受けた方を除く)です。また、登録には、登録料(一年分)として1,120円分の切手をいただいています。これは、機関紙『五本松』の印刷・発送代金の実費です。登録料の支払いにご理解いただけますようよろしくお願いいたします。

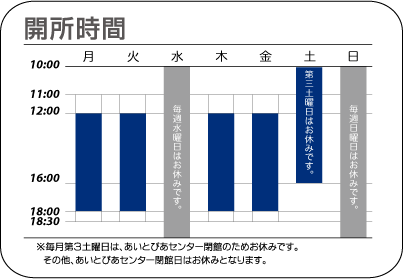

リヒトの開所時間

リヒトは2009年4月より、図のような時間帯で開所しています。

リヒトのスタッフ

2009年度、リヒトは常勤スタッフ3名・非常勤スタッフ3名の計6名で事業を進めています。常勤スタッフのすべてが相談支援専門員として、サービス利用の計画に携わっています。また、非常勤スタッフのうち1名が精神保健福祉士、もう1名が社会福祉士、残りの1名が当事者スタッフです。