ピアカウンセリング

はじめに

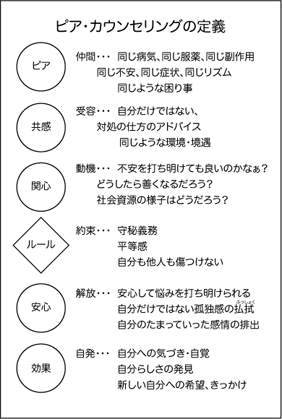

ピアスタッフの話に入る前に、ピアカウンセリングの定義を説明します。図1をご覧下さい。この図をもとに説明致します。

ピアとは何か

基本的なところで、「ピア」とは何かについてお話しします。一般カウンセラーと違って、ピアカウンセラーは資格がありません。ここでは、ピアカウンセリングがどう定義づけられているのか、お話したいと思います。

「ピア」とは、仲間の意味です。これは、同じような病気・同じような服薬・同じような副作用、そして同じような不安であったり症状・ゆっくりとしたリズム、同じような困りごとを持っている仲間ということです。共通の認識が「ピア」にはあるということですね。

・共感

健常者のスタッフと違うところでは、精神科の薬を服んでいる・服んでいないということがあります。副作用の体験の有無が、健常者のスタッフと違うところです。

そこで「ピア」としてどう感じるか、共感していくことが大切になります。「この苦しみが自分だけではなく、他の人にも同じような症状があるのだ」ということが大切な気づきになります。その時、その方がどのような対処をしたのかを聴き、私自身がどのような対処をしているのか、経験則からアドバイスをお伝えすることが出来ます。また、同じような境遇・環境から生まれる悩みや課題を、どのようなかたちで解決していくのかということをガイドしていきます。

・相談事のハードルを下げる

「ピア」であるということは、相談する時のハードルを下げるということでもあります。「ピア」である私が話を聴くということで、相談者は「自分の不安を打ち明けても良いのだろうか」、「どうしたらもっと良くなるのだろうか」ということを考えるでしょう。病気のことを他人に話し、伝えるということは、とても苦しいことだと感じている人が居るかもしれません。あるいは、話すこと自体が抑圧されていて、とても口に出来ないという人も居ることでしょう。そういう人たちに対して、「少しずつで良いから話してみようかな」という気にさせるために、私のような「ピア」という存在が必要になってくるのだろうと思っています。

しかし、ただ〝ピアである〟ことだけでは不十分です。ピアカウンセリングをする上では、どんな方に対しても、安心していただけるためのルールが必要です。

ルール

・守秘義務

ルールの中で最も大切なことは、「守秘義務」です。ピアカウンセリングは、話し合った当人以外には、内容を話さないという約束のもと行われます。〝なんであの人が知ってるの?〟といったことがあると、信頼性の問題になるので、守秘義務は守られなければなりません。

・平等感を保つこと

ルールの二つめに、「平等感を保つこと」があります。私はピアスタッフだけれども、別に偉いわけではありません。もちろん、スタッフとしての責任はあります。ですが〝当事者である〟ことに関しては、平等である点を、私は大切にしています。ですから、私は相談事を受けた時だけではなく、私からお話を聴く時も、当事者としてお話を聴いています。

・傷つけないこと

そして、ピアカウンセリングの場では、「自分も他人も傷つけない」ということが大切です。何かを話す際に、誰かのことを否定するのは簡単です。けれども、それだけでは誰かの所為にしたり、責任を押しつけてしまうばかりになり不十分です。「ピア」というのは、自分を受け入れるための作業であると私は考えます。

安心感の保障

このように、ピアカウンセリングをする上でのルールが守られることで、安心することができます。安心感が保障されるのです。安心して悩みを打ち明けることができると、〝自分だけではない〟という孤独感を払拭することができます。多くの人は、「こんな辛い思いをしているのは、自分だけなんじゃないか?」と思いがちですが、そうではありません。仲間がいる、経験者がいるという安心感を持つことがピアカウンセリングの第一歩です。ピアカウンセリングがきっかけとなり、不安の解放につながります。

また、ピアカウンセリングでは、自分のたまっていた感情を排出することができます。不安を抱えたまま吐き出せずにいると、いろいろな感情が固まりかさぶたになって、中で膿がたまっていくことになります。ピアカウンセリングでは、そうしたもののフタを開けて、少しでも膿を出してあげることができます。不安を吐き出して、悩みを打ち明けることで、初めて安心感が得られるのではないかと思います。

ピアカウンセリングの効果

では、ピアカウンセリングの効果とは何でしょうか。

実際のピアカウンセリングでは、話をする中で、自分自身への気づきが生まれます。たとえば、こういう時に苦しくて、こういう時に嬉しくて、こういう時に疲れて、こういうことが好きで、こういったことが嫌いで・・・。「自分はこうなんだ」ということに気づいていきます。こういった自分への気づきが、ピアカウンセリングの効果であります。そして、気づきを深めていくことで、自分らしさを発見することができる、と私は考えています。

精神疾患を患う多くの方たちが、〝感情が希薄になったように感じる〟とおっしゃいます。私はピアカウンセリングを活用することで、自分らしさを発見することが出来るのではないかと考えます。ピアカウンセリングが、嬉しい・楽しいというような感情だけではなく、過去の感情を取り戻したり、新たな自分を発見できる機会になると思っています。

その自分自身への気づきは、過去と今の自分の比較だけで終わるものではありません。未来の自分への希望、ご自身が考える次のステップへのきっかけについても、ピアカウンセリングは取り扱っていきます。

「ピア」というのは、仲間の意味だと先ほど申し上げました。しかし、「ピア」という言葉は、同じ病気である、同じ不安を抱えているということだけにとどまりません。「ピア」という関係性は、フリースペースでの何気ない会話のなかで有効になる場合もありますし、面接室で発揮される場合も、もちろんあります。安心して自分のことを話せる、そして、話してもいいと思えることに、「ピア」としての、あるいはピアカウンセリングの意義があるのだと考えています。

ピアスタッフとして

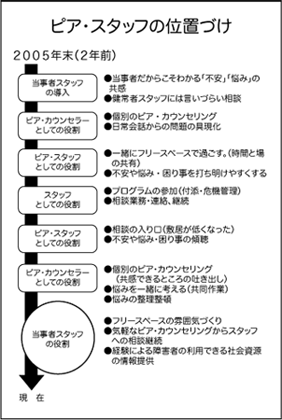

続いて、私自身がピアスタッフとしてどのようにリヒトで働いてきたのかについてお話しします。図3-2をご覧下さい。

まずは、私がリヒトのピアスタッフになった2005年頃からお話します。2005年末当時、私は当事者スタッフということに頑なになっていました。〝当事者だからこそわかる悩みや不安・共感、スタッフには言いづらい悩みや相談があるのではないか?〟と強く考えていました。そのような頑なな考えも、リヒトで勤めていく中で変わってきました。

また、フリースペースにいるメンバーの人たちとの関係も変わっていきました。もちろん、私自身の「ピア」という考えも変わっていきましたし、他のスタッフの考えも変わっていったのでしょう。様々な影響を受けたり与えたりしながら、ピアスタッフとしての私の役割が少しずつ変化してきたように思います。

ピアスタッフとしての私の役割はまず、ピアカウンセラーとしての役割でした。原則として相談室でピアカウンセリングを行うというものです。そこでは、先に述べた守秘義務などのルールを守りながら、他の人には言いづらい話を、相談室で聴いていました。

また、個別のピアカウンセリングが無い場合は、フリースペースに常駐しています。フリースペースにいる際、リヒトメンバーの日常的な行為から、ふと気付かされるものがありました。たとえば「それは問題ではないか?」というような気づきであったり、「もしかしたら、こんなことで困っているのではないか?」という洞察のようなものでした。そんな時に私は、問題の具現化に注意して、メンバーのみなさんの発言や体調・具合の善し悪しなどに注意を向けていました。

・スタッフとしての役割

もちろんピアスタッフには、スタッフとしての役割もあります。先ほどもお話しましたが、フリースペースに常駐しています。リヒトメンバーのみなさんからは、「フリースペースにスタッフが居てくれた方が安心で過ごしやすい」と言われたことがあります。そのため、私は普段からフリースペースに居るようにしています。フリースペースに居るスタッフの役割は、フリースペースという場所と時間を共有することです。このことで、リヒトメンバー一人ひとりが今どういう状態にあるのか、どういうことに気がつき、どういうことに困っているのかということがわかります。私が気づいたものの中で、特に他のスタッフに伝えるべきものがあれば伝えます。

また、自主活動(プログラム)への参加もスタッフの役割としてあります。特にプールやスポーツのプログラムでは、付き添いをしていて、危機管理の役割も求められています。

・現在、私が担っている役割

私が行ってきた業務を今振り返ってみると、当初と比べて、ピアスタッフとしての役割が変わってきたように思います。

まず最近、少しずつではありますが、一度のピアカウンセリングで終わるのではなく、他のスタッフへ相談を継続するという橋渡しの役割も増えてきました。これは、相談の入口、つまり相談の敷居が低くなったということを表すものかもしれません。リヒトメンバーのみなさんが、悩みを打ち明けやすくすることがピアスタッフの役割なのではないかと思っています。他のスタッフに相談するのではなく、ピアの立場にいる私と一緒に考えることが大事なのかもしれない、とも思うようになってきました。そして私は、不安や悩みごとを傾聴するということに加え、なかなか時間が取れない中でも、話された話題を他のスタッフと共有するということも大切にするようになりました。

また、ピアカウンセラーとしての役割においても、まずは思いを吐き出してもらうこと、その場で共感し、自覚してもらうこと、また、悩みを一緒に考えることを大切にしてきました。たとえば、「スタッフからこう言われたんだけど、どういうことなのかな?」というようなことがあれば、一緒に考えるという共同作業を大切にしています。加えて、複雑な悩みを抱えている方には、また別の役割が求められてきています。それはピアカウンセラーとして、悩みを客観的に整理整頓することです。こうしたことが、ピアカウンセラーとしての私に求められるようになってきました。

ピアカウンセラーとしての役割と同時に、フリースペースの雰囲気作りについても一定程度の役割を求められています。私は常にフリースペースにいますので、みなさんが話しやすい空間作りに努めています。フリースペースを出発点に、気軽な形でピアカウンセリングを受けたり、他のスタッフへの相談の受け渡しをするいうことも行っています。

そして、私自身が当事者であるという経験から、障害者が利用できる社会資源の情報提供を行う場合があります。これは「制度として知られていても、実際のところ、当事者はどういう感覚で制度を利用しているのか」ということを重視して行っているものです。実際のところ、サービスを受けた当事者でなければわからないこともあります。そういった部分について、お伝え出来るのではないかと思います。

おわりに

これまでお話ししたように、私は2年間、リヒトのピアスタッフとして勤務してきました。けれども、これからリヒトを利用している方のニーズが変われば、私の役割も変わって来るだろうと思っています。私も日々の業務が勉強です。リヒトメンバーのみなさんもそれぞれが、力を伸ばしていくことでしょう。私もこれから勉強しながら、リヒトに貢献していきたいと思っています。

報告者:黒川常治(リヒト ピアスタッフ)

2007事業報告会発表原稿集 3/5

3. ピアカウンセリング(このページ)