ネットワーク形成・連絡調整・広報・機関紙

はじめに

これからお話しするのは、ネットワーク形成・連絡調整・広報・機関紙という分野です。地域生活支援センターの役割や機能を、こういう区切り方でお話しするのは、珍しいことではないかと思います。この発表ではまず、リヒトが行ってきたネットワーク形成と連絡調整について述べ、その後に、広報・機関紙について触れます。

地域生活支援センターの〝センター〟とは何か

はじめに、〝地域生活支援センター〟という機関名から、私たちが求められているネットワークや連絡調整の姿を考えてみます。

リヒトには事業所名に〝センター〟の文字がついています。これは何を意味しているのでしょうか。〝センター〟という言葉のそもそもの意味は、中央・中心の意味ですが、私たちは当初から、「事業所名についている〝センター〟とは何だろうか」、「〝センター〟という名前があることで何を期待されているのだろうか」と考えつつ、事業を進めてきました。

現状では、私たちは〝センター〟の意味を「人と人の間」あるいは、「情報の真ん中にいること」であると理解しています。何かと何かがつながっている〝結束点〟あるいは〝車輪の軸〟のようなイメージが近いかもしれません。

人と情報の中心にいること。少なくとも中心にいるための努力を怠らないことが、支援センターにおける〝センター〟の意味ではないかと、私たちは考えています。このような理解に至ってから、リヒトが行うネットワーク形成や連絡調整などの業務は、通り一遍の形式的なものではなく、積極的に業務の中心に据える重要な事業になっていきました。

リヒトに限らない話ですが、支援センターのスタッフは狛江市内やリヒトの中だけにいて、人が来るのを待っているだけでは不十分です。支援センターのスタッフは、情報がある場所や何かについて話し合っている場所に自ら足を運び、最新の情報を得ることが必要です。

既存のネットワークや連絡会に参加し、協力関係を築くのならば、連絡会の運営や維持のために一定程度の労力を割くべきです。なぜなら、協力を惜しまずにネットワークにかかわることでやっと、ネットワーク構成員のホンネを知ることができ、現場レベルで実現可能な、具体的な対応策を知ることができるからです。同時に、不十分な情報理解を修正したり、より正確な情報だけを精査して、再整理することも可能になります。

このような経過を経て、実際に「知り得た新しい情報を、リヒトや地域に戻って、目の前にいるメンバーに伝える」という段階に入ります。この時、〝情報や社会の動向などを、リヒトを身近に考えている人たちや地域の関係機関に伝える〟上で、情報の精度にも考慮しなくてはなりません。最新の情報や動向を取りまとめ、選び出し、最終的には地域に還元するということは、地域生活支援センターにいるスタッフの役割のひとつであると思います。

ネットワークの機能

では、ネットワーク形成とは、実際にはどのようなものでしょうか。私の考えるネットワークとは、支援センターとしての〝立ち位置〟や〝視点〟をより多角的に持つための道具だと理解しています。先ほど、人と人の間や情報の中心にいることが〝センター〟であるというお話をしました。私は、ネットワークとは〝センター〟の〝つながり〟を活かしていく際に、非常に有効な手段として活用できるものだと理解しています。

・ネットワークの形成・維持と地域の相対化

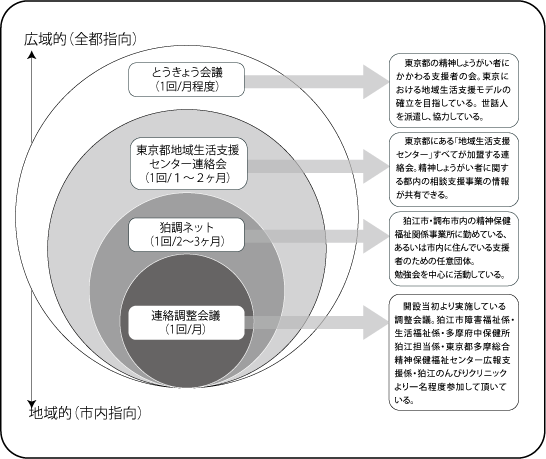

リヒトは、既存のネットワークに参加したり、新たにネットワークを形成していく際、ネットワークが対象としている〝地域の大きさ〟を考慮しながら臨みました。ネットワークが対象としている地域が、ひとつの市に密着したものなのか、近隣市区の動向にもかかわるものなのか、あるいは全都に及ぶものなのかなど、〝地域の大きさ〟の違いがネットワークを特徴付け、自ずと話されることも変わってきます。

何らかのネットワークに加入する中で、ネットワークを基準とした視点から、それぞれの地域の特徴を理解することができます。例えばリヒトは、近隣の調布市や世田谷区と比較することではじめて、狛江市のことを相対的に理解することが可能になりました。予算規模や社会資源の種類や数、そして医療機関などについての違いは、比較的容易に比較できます。しかし、障害福祉事業所の特徴や傾向、あるいは役所の動向などについては、他の地域の支援者が感じる主観的な意見も含めて、はじめて比較が可能となり、相対化が可能になります。このような比較を行うことで、狛江という地域が〝東京の中でどのような特徴を持つ「地域」なのか〟を考える基盤を得ることができます。

・ネットワークから見る狛江市の良い点・悪い点

次に、リヒトが考える狛江市の良い点はなんでしょうか。本題から逸れますが少し触れたいと思います。

まず、狛江市は人口規模が8万人弱と小さい点、そして市内の面積が狭い点が最大のメリットです。この特徴は、市区町村が主体となる障害者自立支援法の下では最も大きな利点となります。一方、悪い点もすぐに見えてきます。精神保健福祉の領域に限って言えば、リヒトを運営しているNPO法人だけが業務を独占しており、精神保健福祉の実践に関しては、その実施内容に非常に偏りがあります。本来ならば精神保健福祉に携わる法人が複数有り、競争している状態が望ましいのでしょうが、なかなかそれは難しいようです。小さい市であるだけに悩ましい問題です。

では、話をネットワークに戻しましょう。

・ネットワークをどう活用するか

リヒトがまだ設立して間もない頃は、リヒトの活動の足場となる狛江市内でさえ、全くネットワークがありませんでした。今でも十分だとは言えません。ですが、狛江市内にリヒトができたことで、少なくとも精神保健福祉領域における市内外のネットワークを形成する契機になったという自負があります。リヒトは、これからも狛江市や調布市などの近隣地域にも良い影響を与えるものでありたいと願っています。

リヒトがネットワークを重視するようになり、徐々に「狛江という地域の特性をどのように活用すべきか」ということについても、考えはじめるようになりました。しかし、既存のネットワークをどう活用していくのかという課題は、現在も積み残したままです。ネットワークをてこにして、どの様に地域そのものを変えていくのかという課題は、未だに充分に取り組めていません。

続いて、リヒトが協力し、推し進めてきた4つのネットワークについて説明をします。

4つのネットワーク

・連絡調整会議

リヒトは設立する以前から、狛江市をはじめ、多摩府中保健所の協力を頂きながら開設準備を進めてきました。この設立準備会議が母体となったものが、リヒトの主催する『連絡調整会議』です。狛江市内の精神保健福祉関係機関や都の行政機関とが月1回の決まった日程・参加者で連絡と調整を目的として会議を行っています。2007年12月8日現在、36回実施されています。

・狛調ネット

リヒトは、狛江市と調布市の精神保健福祉従事者のネットワーク組織に参加し、その運営をサポートしました。狛江市と調布市は過去に、精神保健福祉行政の中で強い結びつきがありました。2003(平成15)年度までは、調布市布田に狛江調布保健所がありました。当時、狛江市民は何かあれば調布にある狛江調布保健所に相談に行っていましたし、福祉従事者も保健所を頼りにしていました。そのような背景から考えても、狛江市は調布市から大きな影響を受けているのです。

リヒトが参加し、今も運営に協力しているネットワーク組織は『狛調ネット』という精神保健福祉関係従事者の任意の集まりです。これは、狛江調布保健所の新人研修会が母体となったネットワークで、障害福祉事業所だけではなく、行政職員や精神科のコメディカルなども参加していることが特徴です。リヒトはこのネットワークを重視し、スタッフをあげて運営のお手伝いをしています。

『狛調ネット』は、狛江市・調布市の精神保健福祉〝社会資源マップ〟の作成のほか、狛江市・調布市の障害福祉事業所・精神科医療機関を見学し、学ぶ『施設見学会』などを実施しています。また、定期的に学習会を開催し、「障害者自立支援法について」や「人が人を支援することの難しさ」などのテーマについて、学びました。このネットワークには、今後もより一層の協力をしていきます。

・東京都地域生活支援センター連絡会

全都を対象とするネットワークとして、『東京都地域生活支援センター連絡会』(通称:センター連)があります。今日の講演会にも関係者が数人いらしています。センター連には、リヒトが設立後、半年を経過した時点で、役員会に役員を派遣し協力をはじめました。

センター連は、東京都全都にかかわるものですから、開催場所も都心が多く、直接的にリヒトで行う支援に関係しない話題も多くあります。訪問支援や同行支援と同様、フリースペースに負担をかけながらの参加であったことは否めません。この連絡会は、精神保健福祉法上に規定されている事業体の集まりです。しかし、障害者自立支援法が施行され、法律の上では〝地域生活支援センター〟という表記はなくなってしまいました。

センター連は、いわゆる補助金団体ですから、これまで東京都に対して様々な働きかけをしてきました。障害者自立支援法以後、地域生活支援センターは〝相談支援事業所〟と〝地域活動支援センターⅠ型〟という事業形態に分断され、市区町村の生活支援事業のひとつと位置づけられるようになりました。このように、市区町村との関係が強まってきたため、全都を対象としていたセンター連は今、どのような立ち位置で有るべきか、非常に難しい決断を迫られています。

しかし、センター連は独自の研修機能を持ち、東京都の施策に対する高いアンテナも持っています。リヒトは、都内の市区町村の中で支援の格差があってはならないと考えており、今後も可能な限り協力していく予定です。

・とうきょう会議

ネットワークの中でもっとも広域なものは、とうきょう会議です。この集まりは、障害者自立支援法が、補助金や社会復帰施設の体系などを解体してしまい、地域に住む精神しょうがい者の〝地域生活〟が、生活時間帯ごとに輪切りにされているのではないかという懸念から生まれました。今年の6月に設立総会があった、まだ新しい団体です。

この会議は、都内の精神しょうがい者に対する地域生活支援について、そのモデルをつくっていこうとする集まりです。現在は、支援者個人を対象とした組織であり、支援センターに限らず、作業所やグループホームの職員、あるいは精神科病院のソーシャルワーカーや行政職員など多様な職種の人たちが参加しています。また、当事者も参加しています。

精神保健福祉の領域は、地域と病院をわけて語ることが多くありますが、とうきょう会議は、地域に暮らす精神しょうがい者の〝生活〟を根本から考え、良いものにしていこうといろいろな検討会を開いています。

・4つネットワークのまとめ

このように、リヒトでは〝人と人が集まるところの中心にいること〟がネットワーク形成の第一歩であると考えています。もちろん、ただ情報を得たいと言うことでは不十分であり、地域をどのように変えていくのかという視点に立って、協力を惜しまないことが、ネットワークを形成していく上での最も基本的なことです。

その上で、知り得た情報や、検討すべき課題などを、リヒトのメンバー・スタッフと、地域の関係機関にお伝えすること、そして、地域のこれからについて様々な立場の人たちと一緒に考え、協力することが大切だと考えています。

広報・機関紙の機能

これまで、情報を得る側面についてお伝えしてきました。情報はただ得るだけではなく、積極的に発信していくものでもあります。そのため、リヒトは広報と機関紙にも力を入れています。

広報・機関紙の機能は、リヒトのことを狛江市や近隣地域に広く伝えていくことです。積極的に発信することで、リヒトのことを多くの人に理解していただこうと考えています。

リヒトの持つ広報の機能はいくつかありますが、ここでは、機関紙(広報紙)〝五本松〟と〝ウェブページ〟について述べます。

・五本松

リヒトは、設立した月から毎月1回機関紙を発行しています。現在では、登録者50名をはじめ、関係機関など200カ所に郵送しています。〝五本松〟は、リヒトメンバーのためのミニコミ紙という側面と、リヒトの活動を関係機関にお伝えする広報の側面があると理解しています。編集にも一部メンバーの協力を得て実施するなど、工夫を凝らしています。リヒトでは、機関紙〝五本松〟をリヒトの広報機能のもっとも基礎的なものと位置づけています。

・ウェブページ

リヒトは、独自のドメインの〝ウェブページ〟を持っています。"licht2004.net"というのが、リヒトのURLです。今や、いち福祉事業所もウェブページを持つことが当然であると理解されています。東京都の指導検査でもウェブページでの広報が大切だと指摘されました。

リヒトのウェブページは、機関紙〝五本松〟の内容と重複する部分も多いのですが、予定外のお知らせや、リヒト利用に至るまでの流れなどについても説明しています。最近はウェブページをご覧になった方が、リヒトの利用に結びつく例もあります。

・情報を発信することの意味

毎月の機関紙発行やウェブページ更新は、非常に手間がかかることです。しかし、この情報発信については、面倒ですが続けるべき事業であると考えています。日々の実践を積み上げ、その質を評価するには、自らの実践を発信し、表現することが基盤になると考えています。

まとめ

リヒトで行っているネットワーク形成・連絡調整・広報・機関紙の事業は、以上のです。ネットワークを形成し、維持していくことで得られる成果は、リヒトを利用している人たち、私たちスタッフ、そして地域の関係機関に必要な機能です。

今後、リヒトはネットワーク形成をもとにした様々な機能を活用し、リヒトを利用する方たちへの〝支援〟をすすめていく必要があります。リヒトを利用している人たち自身が、リヒトがつくり、維持しているネットワークの効果を実感できるかが問われています。その文脈で、リヒトは今あるネットワークをより一層活用しながら、一人ひとりに必要な支援を考え、実施していく必要があると考えています。

最後に今回お話ししたことをまとめます。

まず私は、地域生活支援センターの〝センター〟という言葉に注目して、人と情報の中心にいることを、センターの役割として重視している点を述べました。そして、少なくとも人と情報の中心にいる努力をすべきだと言うことを指摘しました。

続いて、ただ情報を得るためだけの〝ネットワーク〟では不十分で、積極的にネットワークの維持・形成に力を貸すべきだと申し上げました。これにより、得られた情報の精度を上げ、地域をどう変えるのかという視点からネットワークを活用すべきであると指摘しました。最後に、リヒトを取り囲む4つのネットワークについて簡単に説明しました。

また、ネットワークの中で自らの実践が評価されるためには、積極的に情報を発信していくことが必要であるとお伝えしました。

報告者:東貴宏(リヒト施設長)

2007事業報告会発表原稿集 5/5

3. ピアカウンセリング

5. ネットワーク形成・連絡調整・広報・機関紙 (このページ)